目次

ヤコブの法則とは

「ユーザーは初めて触れるコンテンツに、既存のものと同じような動作体験を望むという」法則です。

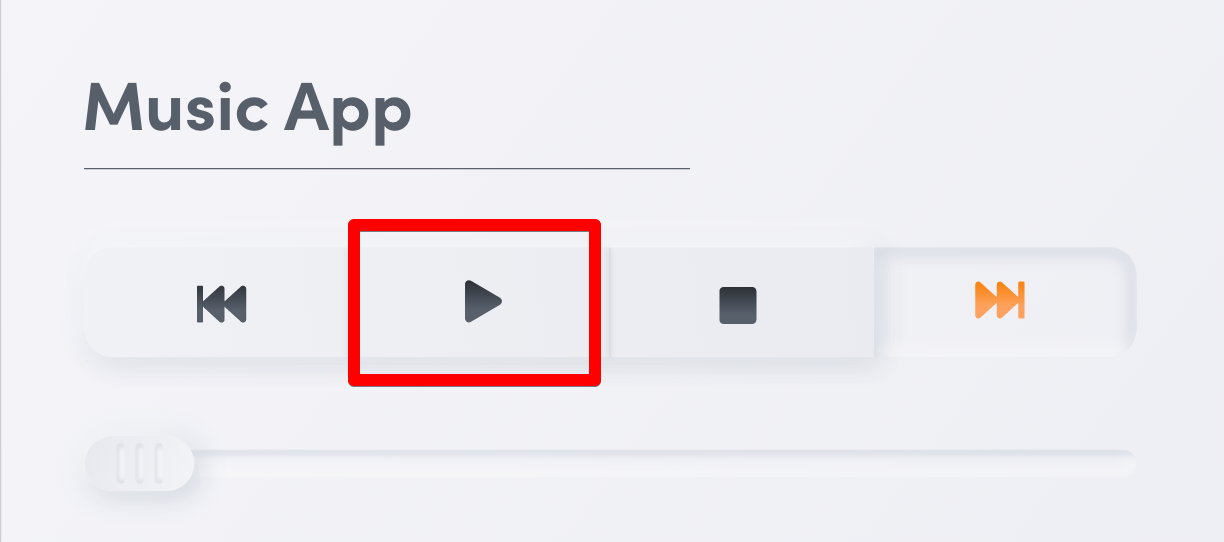

例えば、下の画像のような音楽再生アプリがあるとします。

きっとあなたはこの画像は初見ですが赤枠で囲ったボタンを押すと何が起こるか想像できると思います。

そうですね。きっと「音楽が再生される」はずです。

では、なぜあなたは、その結果を想像することができたのでしょうか?

それは既存の音楽再生アプリにも似たようなUIが実装されていて、「音楽が再生される」という結果を体験してきたためです。

人は、初めて触れるサービスにも既存のものと同じように動作するだろうと期待しているんです。

慣れの価値は高い

カッコよくて、おしゃれな見た目にすることがデザインの目的ではありません。

デザインの目的は、ユーザーがそのサービス内で自身の目的を快適に達成させることです。

慣れているサービスであれば、どこを辿れば必要なコンテンツが見つかるか、どこが選択できるのか、

ページのレイアウトやビジュアルを手がかりにすぐに理解できるし、使えるようになります。

つまり、心理的な負担を最小限にして目的を達成することができます。

メンタルモデル

メンタルモデルとは、「その人が無自覚のうちに持っている、思い込みや価値観」のことです。

記事冒頭の音楽再生アプリの件で結果を想像できたのは、あなたの中にも再生ボタンのメンタルモデルが形成されていたからです。

メンタルモデルに沿ったユーザー体験はより良いものになります。

なぜなら、ユーザーに違和感や不快感を感じさせないからです。

これは逆も言えることで、Snapchatの例が有名です。

YouTubeやTwiiterなどのSNSアプリは緩やかにUIを改変している印象ですが、Snapchatはいきなり大規模なリニューアルをしました。

ストーリーの視聴と友達とのコミュニケーションを同じ場所に設置するなど、使い慣れたフォーマットを劇的に変えました。

結果、大多数のユーザーは不満を持ち、Instagramへ鞍替えしてしまいました。

ここから学べることは、メンタルモデルを無視した設計は、

混乱やイラつきを生じさせてしまうということです。

常に斬新なものを提供すればよいというわけではないのですね。

この記事が炎上具合を物語っています....。→https://www.amw.jp/2018/02/13/201802132/

まとめ

ヤコブの法則を考慮すると、全てのデザインは同質化してしまうのではという懸念があります。

ですが、そのような提唱をしているわけではなく、

ユーザーが新たな体験を理解するためには、過去の経験を生かす必要があるということを留意するための原則です。

ユーザーの期待に沿ったデザインにすることで、辿り着きたい場所に行けたり欲しい情報を見つけ出すなどの大事なことに集中させることができます。