目次

◆はじめに

ER図(Entity Relationship Diagram)とはデータベース設計の基本中の基本です。◆主なER図の種類

ER図は10種類近くの記法があります。主に、「IE記法」と「IDEF1X記法」の2種類がポピュラーです。

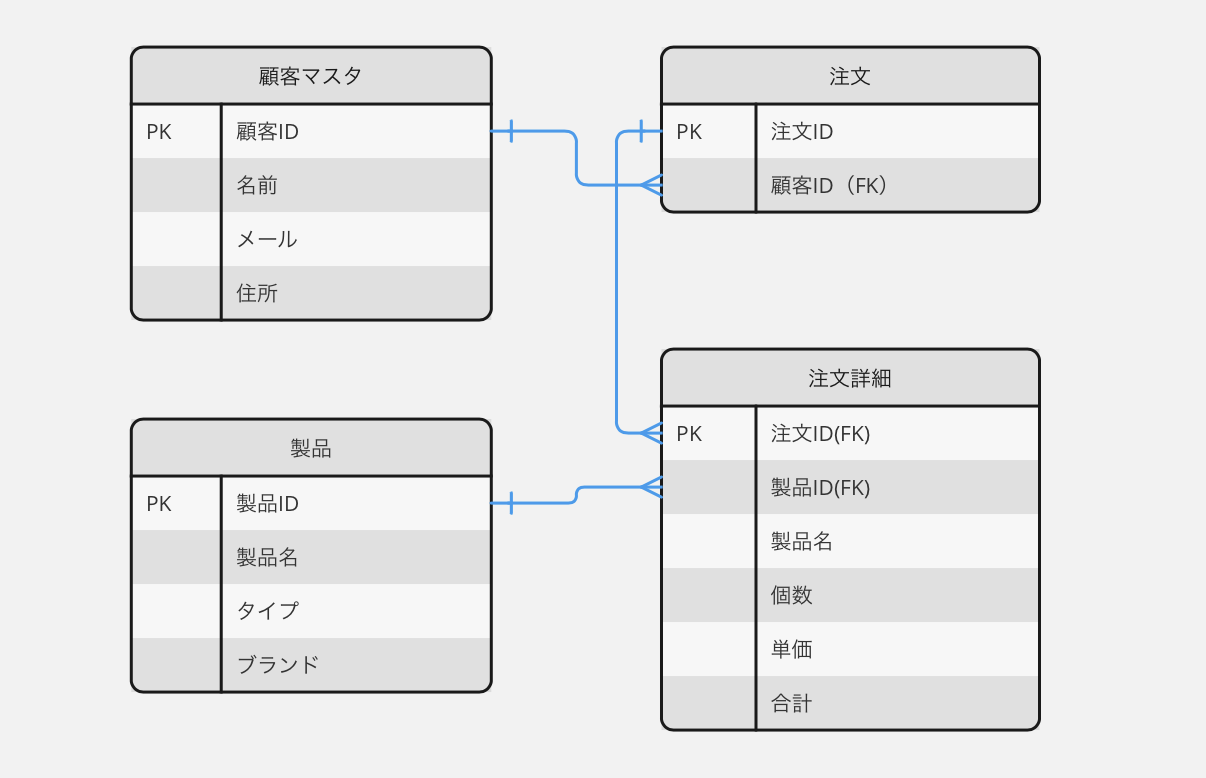

① IE (Information Engineering)記法とは、James Martin氏が提唱したデータベースの設計に特化したER図表記法です。

「IE記法の例」

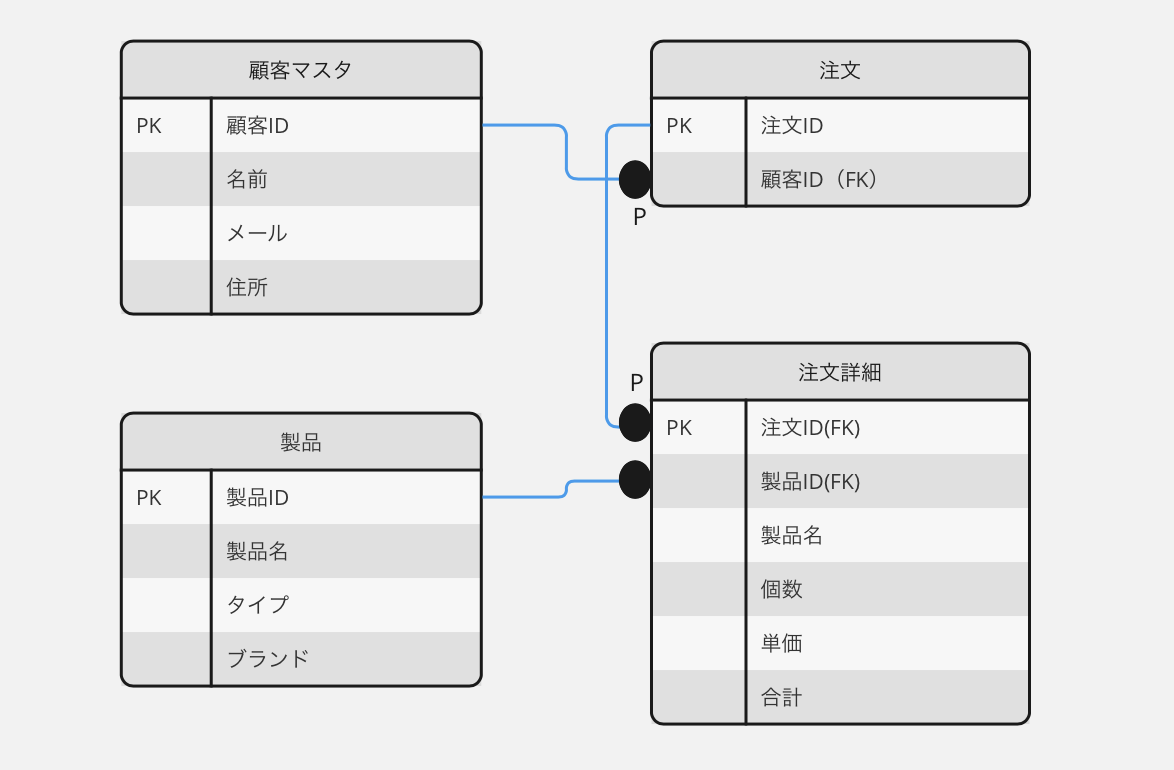

「IDEF1X記法の例」

どちらの記法が良いというものはなく、案件や個人の好みによって使い分けられています。

データベースを使用してシステムを開発するエンジニアは両方の記法を押さえた方がよいと思います。

◆ER図の基本ルール

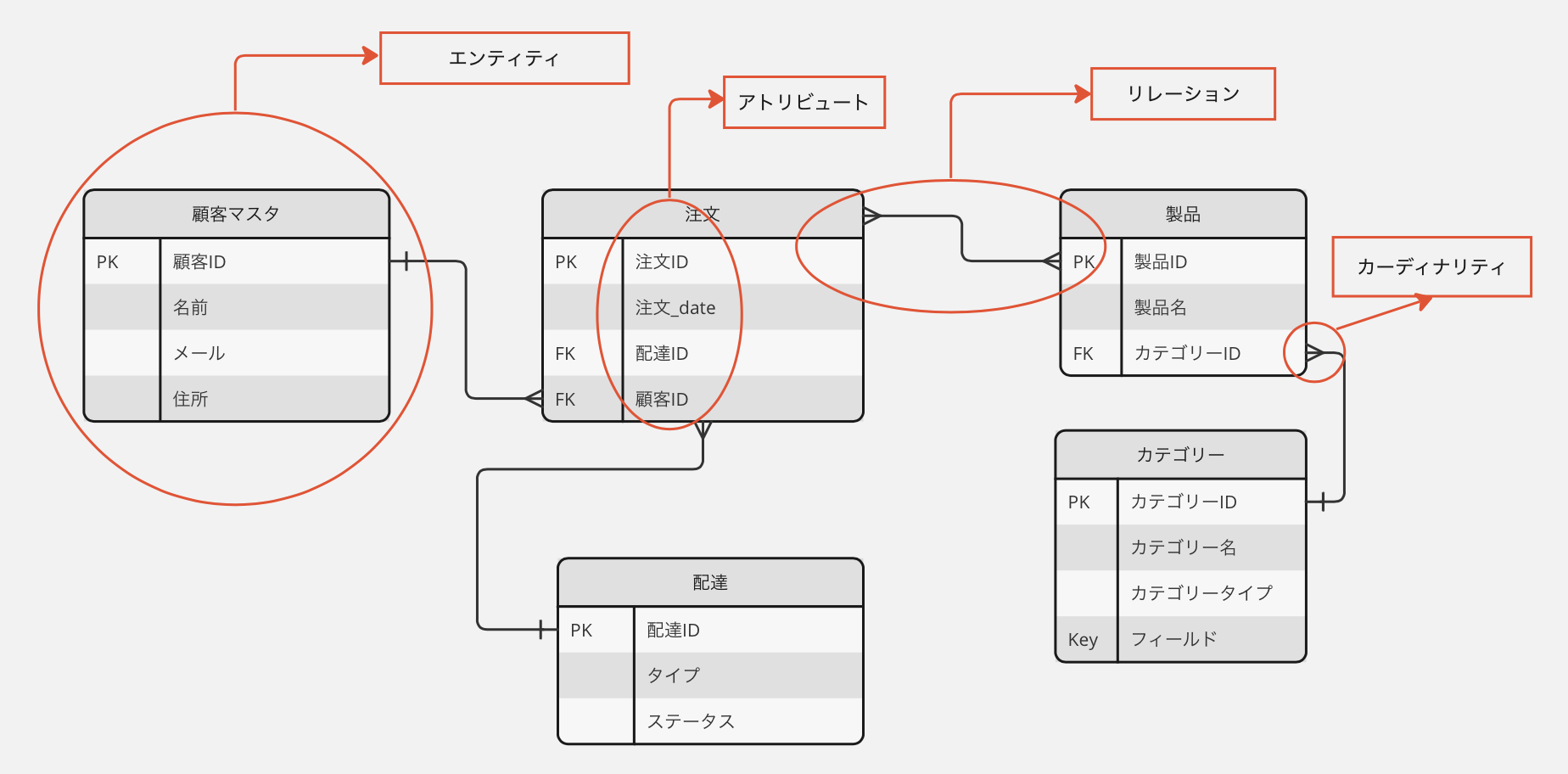

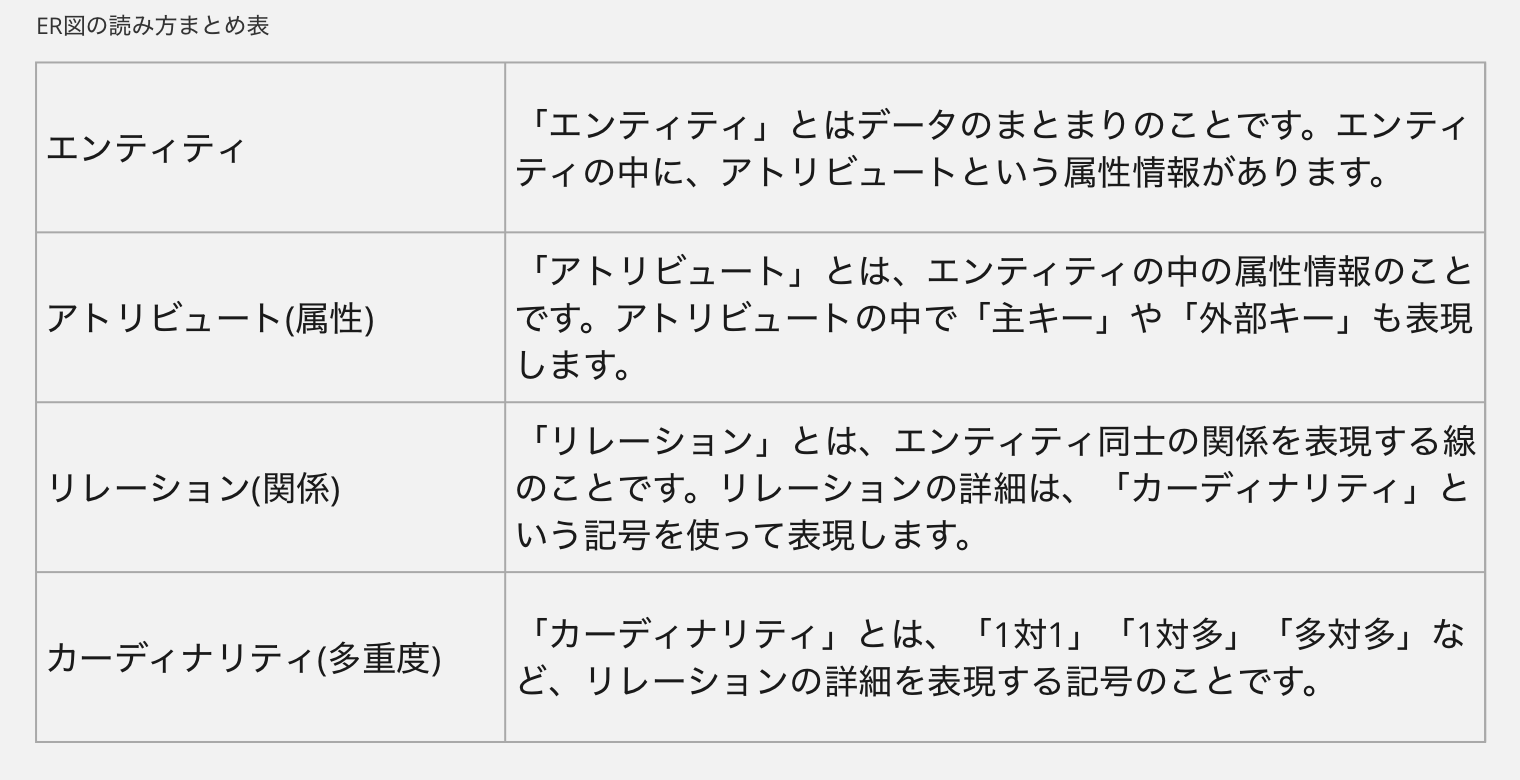

ER図は、「エンティティ」と呼ばれるデータのまとまりや「アトリビュート」というエンティティの詳細情報、エンティティ同士の関係を表現する「リレーション」と「カーディナリティ」を組合せて以下の図のように書きます。

以前に説明した「IE記法」と「IDEF1X記法」の違いは「カーディナリティ」のルールです。

「基本ER図例」

◆ER図の読み方

ER図を書くためには、まず読み方が分かっている必要があります。ER図は下の表に示すようにエンティティ、アトリビュート、リレーションシップの3つとカーディナリティ(多重度)から構成されます。

ここで簡単に説明したいと思います。

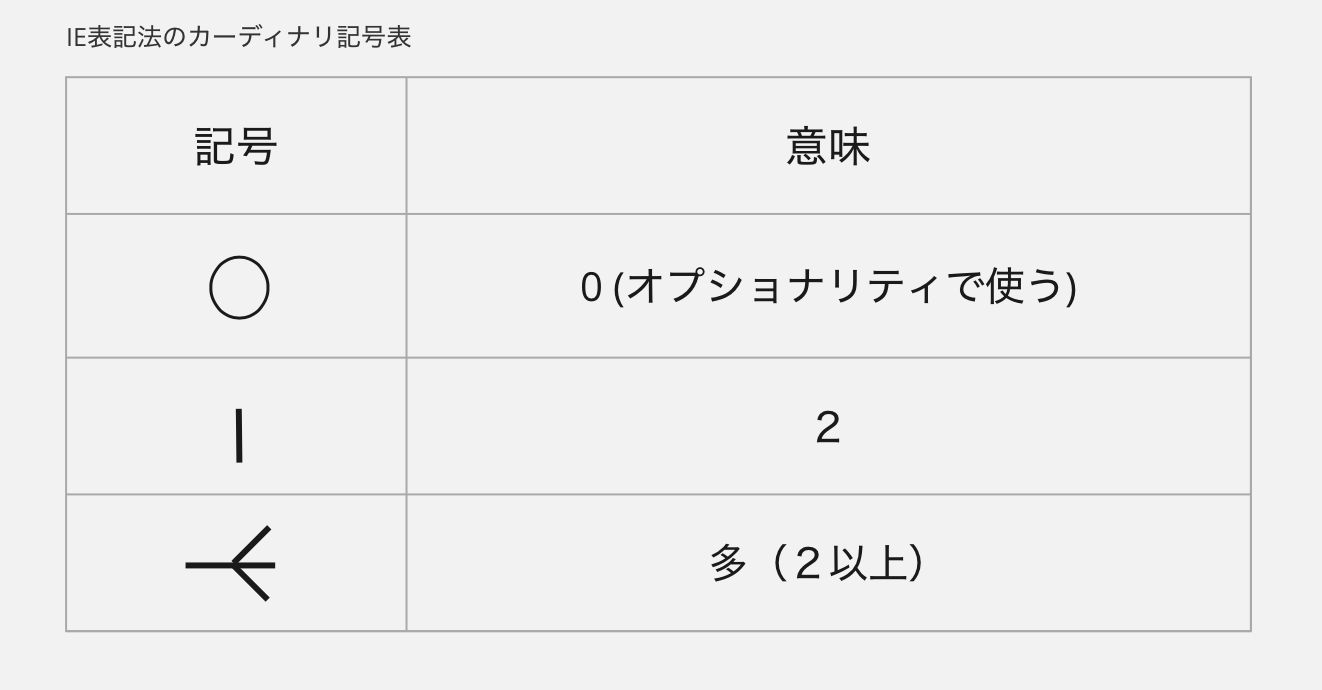

◆IE記法のカーディナリティ記号

IE記法は、「◯」「l」「鳥の足(3つ股の線)」という3つの記号を組み合わせてデータベースの関係性を表現します。下表の3つの記号を覚えればIE記法のER図が書けます。

「カーディナリティ記号の説明」

◆リレーションの例

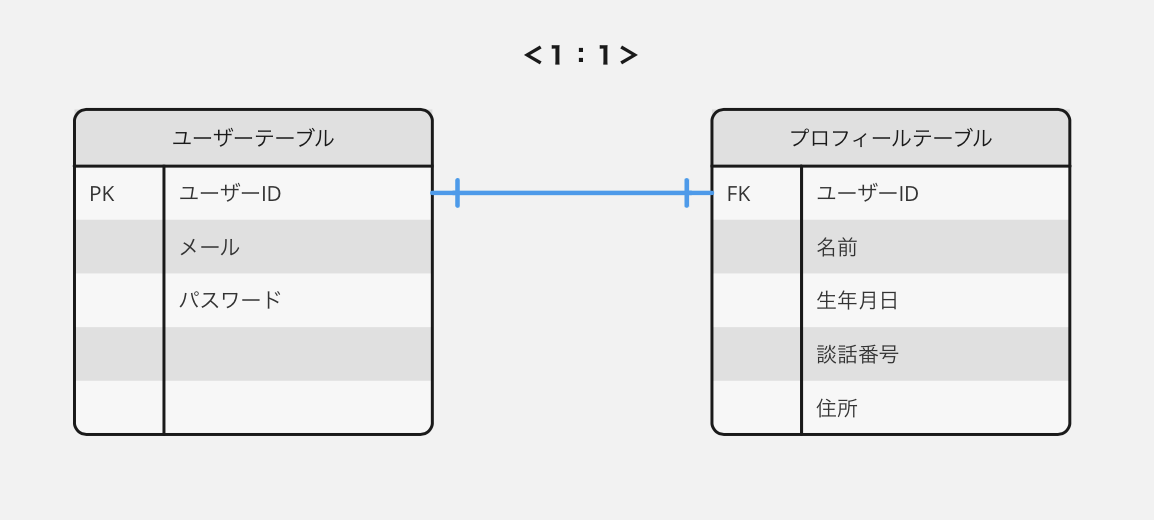

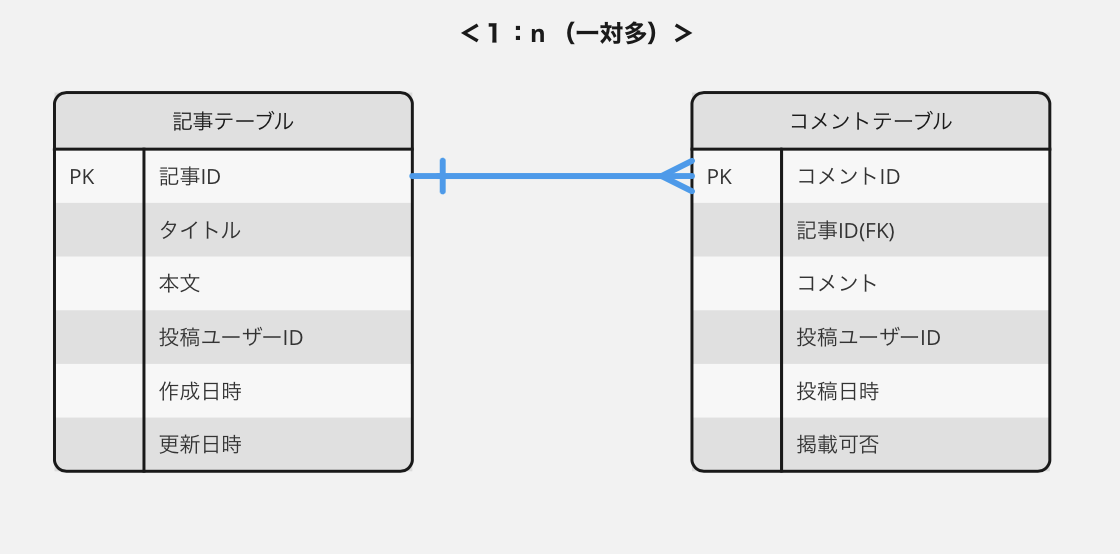

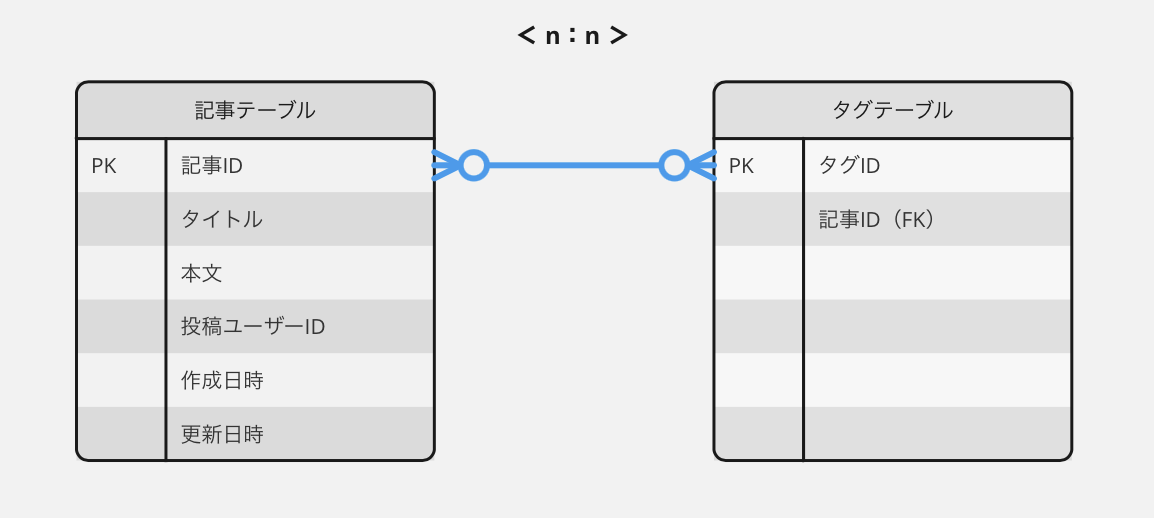

エンティティ間の対応関係には「1対1」や「1対多」、「多対多」といったものがあります。

それぞれのケースを順に考えてみようと思います。

(b)1対1(1:1)

◆最後に

ここまで、データベース設計の基本であるER図について説明しました。

最後までご高覧いただきありがとうございます。